『No Parole from Rock ‘n’ Roll』、『Down to Earth』完全再現という、HR/HMファンにとっては夢のようなステージをひっさげ、アルカトラスが日本にやってきた。ということで、グラハム・ボネットにいろいろと話を聞いてみた。

― そもそもの音楽との出会いはどのようなものだったのでしょう。

グラハム:私は子供のころボーイスカウトに入っていたから、そこで毎年歌っていたんだ。それが私にとっての最初の音楽体験だよ。その後、13歳のころにバンドに入った。ダンスバンドにね。それで、ジャズであるとか、さまざまな基本的なダンス用の音楽を学んだのさ。ワルツとかチャチャとか。そのバンドではギターを弾いて、歌もやっていた。ほとんどの曲はインストだったけどね。ほかにピアニストとドラマーがいて、ダンス用の曲をプレイしていたよ。ときにはギターを置いて、フランク・シナトラを歌うこともあった。気乗りしなかったけど。というのも、60年代当時、ビートルズが流行っていて、私もビートルズみたいな音楽をやりたかったから。このダンスバンドは短命で、その後私の自分のバンドを始めた。もっとロックンロールっぽいバンドさ。

― ご家族はどうでしたか。音楽的な家庭環境だったのでしょうか。

グラハム:とても音楽的な家庭だったよ。叔父たちは軍隊でトランペットなどを演奏していた。母の叔母はアコーディオンを演奏していたね。のちに私と「Only One Woman」を発表したデュオ、ザ・マーブルズを結成することになるいとこトレヴァー・ゴードンも、もちろん音楽が大好きだった。彼の父親も歌を歌っていたし、とても音楽的な環境だったね。

― ということは、ミュージシャンのなったのはある意味当然のことだったのでしょうか。

グラハム:ある程度はね。クリスマスにはいつもみんなで歌ってパーティをしていたな。

― 最初に手にした楽器がギターだったのですか。

グラハム:そうだよ。11歳から弾き始めたんだ。両親がとても安いアコースティック・ギターを買ってくれてね。いとこのトレヴァーが教えてくれたんだ。彼はオーストラリアに住んでいたんだけど、毎年夏に家族とイギリスに来て。コードとかを教えてくれた。

― ヴォーカリストとして目覚めたのはいつ頃だったのですか。

グラハム:それは随分とあとになってからだよ。最初は自分はギタリストだと思っていたからね。歌も歌うギタリスト。だけど、やがてギターは自分の歌をサポートする二番目の楽器なのだと思うようになっていった。ローカルバンドで歌うようになると、「君は良い声をしているね」なんて言われるようになって、そこからギタリストとしてよりも、ヴォーカリストとして成長していったのさ。今でも毎日ギターは弾いているよ。だけど、あくまで曲を書くツールとしてね。たまにステージで弾くこともあるけれど。

― ご自分のことを、天性のヴォーカリストだと思いますか。歌の正式な訓練を受けているのですか。

グラハム:どうだろう(笑)。自然と歌いはじめたわけだからね。訓練は受けていないよ。幸い私は祖父の肺を受け継いているんだ。彼は非常に大きな胸をしていてね、私も同じさ。それから私の顔。ギターと同じように、サウンドボックスの役割を果たしている。顔が大きいと、声も大きく響かせることができる。口を大きく開けると、ギターと同じよう音を響かせられるのさ。小さいときに、自分は大きな声で歌えることに気づいたんだよ。7歳か8歳のころかな、30人くらいのクラスメイトと、歌の授業でスクールソングを歌っていたんだ。私が一人でハモっていたら、先生が「ボネット君、君かい?」って。なので「先生、どういう意味でしょう」と聞き返したら、「いや、とても大きなハモりが聞こえたものだから」と。それで彼は、「ハモり方はだいたい合っているよ。正しくはこうだね」とピアノで正解を示してくれたから、次回からはそのようにハモるようにした。つまり、一人でクラスの他の子供たち全員に匹敵するくらい大きい声で歌えたのさ(笑)。

― いきなりうまく歌う才能があったのですね。

グラハム:どうだろう。ハーモニーを本能的に捉える力はあったよ。子供のころからね。母もそうだったんだ。祖母が歌うと、すぐにハモってみせていた。私はその能力を受け継いで、あらゆるメロディにさっとハーモニーをつけることができるんだ。ギターをやるようになって、ギターでもハーモニーが使えることに気づいた。ジャズっぽいハーモ二ーとかね。それはあとになってからのことだけど。20代になってからかな。

― あなたのように高い音域をパワフルに歌うというのは、全HR/HMシンガーの夢だと思うのですが。

グラハム:そうだね。

― 何かコツのようなものはあるのでしょうか。若いシンガーにアドバイスするとしたら、どのようなものになりますか。

グラハム:(笑)。これはよく聞かれる質問なのだけど、わからないんだよ。私はただ、この高さの声が出てくれるといいなと期待しながら歌うだけだから。どの高さまで出せるかは、やはり体調にもよるんだ。今みたいに酷い時差ボケだと、今晩のステージは正直心配な部分がある(笑)。何しろアメリカから来たわけだからね。ここはアメリカよりも1日先だし。ロサンジェルスから未来に来たようなものさ。とてもキツイときはある。だけど、非常に疲れているときは、なるべくリラックスして、ヘッド・ヴォイスを使うようにしている。オペラティック・ヴォイスといえばいいかな、太い声の代りにね。基本的には太い声を使うようにしているけれど。

― 高く太くというのはあなたのトレードマークの声は、最初からいきなり出せたのですか。

グラハム:いとこと「Only One Woman」のレコードを作ったときに、この曲は1968年にバリー・ギブが書いたのだけど、レコーディングでいとこが、「グラハムに高いパートを歌わせよう」って言い出した。「本気かい?本当にそんな高い音を歌わなくちゃいけないのかい?」って聞いたら、「そうだよ、君はその高さが得意だろ」って。それであの曲はああいう仕上がりになった。つまり私が高い音域で歌うようになったのは、トレヴァー・ゴードンのせいさ。私がレインボーに誘われたのも、リッチーがレインボーのシンガーを探しているときに、「Only One Woman」を聞いていて、「このシンガーは今どこで何をしているんだ?」と言い出したわけだからね。そのとき私はホワイトスネイクのミッキー・ムーディと一緒にやっていて、彼らは同じマネジメントに所属していたから、簡単に私を見つけることができたというわけさ。それで私はスイスにオーディションに行って、「Mistreated」を歌ってみせた。1回、2回、3回と歌わされてね。「あと何回歌えばいいのでしょう?」って聞いたら、彼らは微笑みながら「君の歌を聴いていると楽しいからさ」って。私がレインボーのシンガーになったのは、ヘアスタイルや外見のせいじゃない。この歌を歌えたからさ。「このくらいの高さで歌えるかい?」「多分いけるよ」「この高さは?」「いや、それはさすがに無理さ」なんていう感じでやってきたんだ。私はあまりファルセットは得意じゃないんだ。ファルセットでなく、リアルヴォイスで高いところまで歌うようにしている。疲れているときは、ファルセットに切り替えないといけないときはあるけどね。

― 普通はファルセットで出す方が簡単ですよね。

グラハム:ずっと簡単だよ。ハーーーーって、こんな感じで、ファルセットなら簡単にずっと高いところが出る。みんな「ワオ!」なんて驚くけど、ファルセットなら難しくないのさ。叫び声と同じで、喉の奥(back of the throat)を使うだけだからね。簡単なんだよ。だけど、リアルヴォイスで高い声を出すのはそう簡単にはいかない。本当に難しいよ。

― みんなそのやり方を知りたいはずです。

グラハム:そうだろうね。私はファルセットはあんまり上手じゃないんだ。最初はきちんと出るんだけど、すぐにダメになってしまう。ロブ・ハルフォードは、ファルセットがとてもうまい。イアン・ギランもうまい。

― リアルヴォイスがあなたの持ち味ですからね

グラハム:私は可能な限りリアルヴォイスで高いところまで持って行くようにしているんだよ。

― あなたはリッチー・ブラックモア、マイケル・シェンカー、イングヴェイ・マルムスティーンなど、非常に個性が強いギタリストたちと共演してきています。一番大変だった相手は誰でしょう。

グラハム:レコーディングは難しいことはなかったな。だけどステージ、特にイングヴェイとやるのは難しかった。彼がいると、彼のショウになってしまうんだよ。彼は私よりも背が高くて、ギターの音も私の声よりも大きくてさ(笑)。アルカトラスのショウでも、彼は見た目や振る舞いで、ファンの目を釘付けにしてしまう。ついには彼は、私が歌っているときにさえギターを弾きまくるようになってしまった。だから辞めてもらうしかなかった。言うことをまったく聞かなかったからね。ただギターヒーローになることしか考えていなくて。あれは大変だったよ。ある晩、彼と言い争いになった。そしたら彼は、両手で私の首を絞めてきたんだよ。頸動脈を親指で思いっきり押して。黒人のローディが飛び込んで来て、イングヴェイをヘッドロックで取り押さえて、「今度手を出したら首を折るぞ」って。素晴らしい晩だったよ。この晩、イングヴェイは解雇になったんだ。一方スティーヴ・ヴァイは、本当に素晴らしい人物だったね。プレイも素晴らしかったし。彼はただ早弾きをするだけではなかった。もちろん速く弾くこともあったけれど。彼のプレイは全然違ったよ。フランク・ザッパのバンドにいて、奇妙な音楽をやっていたし、私もそういうのが大好きだったから。今、アルカトラス用に新曲を書いているのだけど、実はスティーヴも一曲書いてくれたんだよ。一緒にやったギタリストはたくさんいるけれど、私にとってはギタリストというと、やっぱりイングヴェイとスティーヴだね。

― 今回はアルカトラス名義での来日です。アルカトラスでやるのとグラハム・ボネット・バンドとしてやるのでは、どのような違いがあるのでしょう。

グラハム:グラハム・ボネット・バンドもアルカトラスだったと思うけどね。今はアルカトラス名義でアルカトラスの曲もプレイしているし、数ヶ月前に加入したギタリストのジョー・スタンプは本当に素晴らしい。彼はイングヴェイの曲もスティーヴ・ヴァイの曲も弾ける、とても幅の広いギタリストだ。彼はキャリアも長くて、決してポッと出のギタリストじゃない。彼はギターヒーローを目指してはいるのではなくて、バンドのメンバーだしね。何も考えずに速弾きをしたりもしないし、きちんとシンガーが歌うべきところは歌わせてくれる。イングウェイとは違ってね。スティーヴはバンドのメンバーだったよ。だけど、彼はデイヴ・リー・ロスやホワイトスネイクのように、より良い仕事を見つけた。大きな金額を提示されたわけさ。曲を書かせてもらえず、ただギターを弾くだけでも、大金を積まれたらそのバンドに入ってしまうよね。私でもそうするよ(笑)。まあ、そうなるだろうとは思っていた。スティーヴと最初のビデオを作ったあと、たくさん電話が来た。彼は「クロスロード」という映画にも出て、ギタリストの世界で注目の的になっていたからね。もっと長くバンドにいてほしかったけど、仕方がなかったんだ。

― 先ほど話に出たアルカトラス名義でのニュー・アルバムについてもう少し詳しく教えてください。

グラハム:さっきも言ったようにジョーが加わってくれたおかげで、サウンドはよりアルカトラスらしいものになってきた。イングヴェイ・マルムスティーン的なものやスティーヴ・ヴァイ的な要素が加わったからね。確かに私たちがプレイしているのはある意味時代遅れの80年代的な音楽ではあるけれど、新曲をプレイすると非常に今らしいサウンドになっていると思うんだ。決して古くはない。私もすでに5曲書き上げていて、時間ができたらレコーディングをしようと思っているのだけど、まったく時間がとれなくてね。レーベルからは、「アルバムはまだか?」なんてせっつかれているのだけど、さっさとアルバムを作り上げてしまうか、それともきちんと仕上げるのか、どっちなのかということだよ。私はじっくりと良いものを作りたいんだ。

― いつ頃のリリースを目指しているのでしょう。

グラハム:今年中には出したいね。私はマイケル・シェンカーのツアーに参加していて、4日だけ家にいて、ここにやって来た。5週間もツアーバスに乗っていてさ。ツアーバスというのは決して快適なものではない。寝不足になってしまったよ。グラハム・ボネット・バンドは聴いたことある?

― もちろんあります。

グラハム:新しいアルバムは、基本的にグラハム・ボネット・バンドの作品に近いものになるよ。ギターはもっとヘヴィだけど。とてもモダンなサウンドさ。80年代のような音にはしたくないんだ。もちろん80年代的な要素はあるけどね。バラードも1曲書いたし、とても興味深い作品になると思うよ。

― マイケル・シェンカー・フェストのアメリカ・ツアーはいかがでしたか。

グラハム:とても良かったよ。だけど、今年後半のアメリカのツアーをキャンセルしなくてはいけなくなってしまった。プロモーターの関心が薄くて。何しろアメリカだからね。マイケル・シェンカーというのはアメリカでは決してビッグネームではない。アメリカでタクシーに乗ったときに、運転手に「あなたは誰と仕事をしているのですか?」と聞かれて、「マイケル・シェンカーだよ」と答えたら、「それは誰ですか?」なんていう調子でさ。「UFOは覚えてる?」「ええ、UFOは知ってますよ」「スコーピオンズは?」「スコーピオンズも知ってます」「彼はその両方でプレイをしていたアーティストさ。彼の兄貴のルドルフが〜」なんていう感じで、マイケルの歴史を説明してやらなくちゃいけないのさ。アメリカ市場は難しいのだけど、ショウ自体はとてもうまくいったよ。2000人集まったときもあれば、500人しか入らないところもあった。300人のときもあった。州によるのさ。東海岸ではたくさんの人が来る。西海岸も悪くない。ウィスキー(Whiskey-a-Go-Go)では3晩連続でプレイした。これは珍しいことだよ。もっと大きいところでやれば良かったとも思うのだけど、ウィスキーは名の知れたライヴハウスだからね。3晩とも満員でさ、素晴らしかったよ。だけど10月のライヴはキャンセルせざるをえなくなってしまったのさ。マイケルにとってはとても残念なことだ。彼はとても一生懸命やってきて、ショウをパーフェクトなものにしようと努力してさ。彼は完璧主義者だから(笑)。「君はこれをやって、君はあれをやって、ここで君が出て来て」って(笑)。軍隊のような、とてもドイツ的だよね。マイケル・シェンカー・フェストのファースト・アルバムで私が歌ったときも、プロデューサーのマイケル・ヴォスは、とてもドイツ的なやり方をした。完璧にビートに合わせて、モタったりしてはいけないんだ。ドラムがタメると、セクシーでグルーヴィーになるだろ。だけどドイツ的なやり方では、完全なオンタイムを要求される。私だけでなく、すべてのシンガーの歌をオンタイムに修正したんだ。普通はメトロノームのようには歌わないよね。多少タメるわけさ。ドラムでいうとコージー・パウエルとか、ジョン・ボーナムみたいに。彼らは音楽をプレイするのであって、拍子通りのプレイするわけではないからね。だけどマイケル・ヴォスは、ProToolsを使って、タイミングをきっちりと合わせるんだよ。それはともかく、マイケルはとても調子がよくて、演奏も素晴らしい。演奏するのもとても楽しいようだし。ステージで微笑みを交わしたりね。私も彼も、もう酒を飲まないようにしているし。

― 80年代当時、日本では西城秀樹というスーパースターがあなたの「Night Games」をカバーしました。

グラハム:彼のことはもちろんよく知っているよ。亡くなったというニュースも聞いた。とても悲しいね。彼のバージョンも本当に素晴らしかったよね。私のとはまったく違うアレンジだったけれど、素晴らしかった。カバーしてくれたことについて、とても感謝しているよ。

― お気に入りのアルバムを3枚教えてください。

グラハム:ビーチボーイズの『Pet Sounds』。あれは大好きだよ。あとは、そうだな、ビートルズの『Revolver』かな。それから、うーん、難しいな、そうだ、ビリー・ジョエル。「Uptown Girl」が入ってるやつ。『Innocent Man』だったっけ。あのアルバムは最高だよ。50年代の風味があって、ドゥワップ調で。ビリー・ジョエルは大好きなソロアーティストさ。

― では最後に日本のファンへのメッセージをお願いします。

グラハム:日本に戻ってこられてうれしいよ。新しいアルカトラスのアルバムも聴いてもらえるとうれしいな。きっと楽しんでもらいえると思う。私もこのツアーをとても楽しんでいるよ。

念のため、訳語について一点注釈をつけておきたい。インタビュー中「リアルヴォイス」としている部分は、グラハムが”real voice”と表現していたものをそのままカタカナにしてある。日本語ではたいてい「裏声」とされる「ファルセット(falsetto)」は、イタリア語の「falso=偽の」からの派生語(英語で言えばfalseだ)であり、「偽の」声という含みを持つ。それに対し「リアルヴォイス」=「本当の声」と言えば、この文脈ではいわゆる「地声」ということになるだろう。ただ、いくらグラハムの高音域がパワフルであり、「地声」のように聞こえたとしても、医学的見地、生理学的見地からすると、あれほどの高さが「地声」で出せるはずはないということになる。じゃあ何なんだという話に踏み込むと、ミックスヴォイスがどうのとか、そもそも「地声」「裏声」の定義は何なんだ、と決着のつかない議論へと突入してしまう可能性があるので、あえて「リアルヴォイス」というグラハムの表現をそのまま使用した。グラハムのファンならば、彼が言わんとしていることは理解できるだろう。

とまあそんなほとんどの人にとっては些末なことは置いておいて、70歳を超えてなお凄まじいリアルヴォイスを轟かせるグラハムにKOされた人も少なくないだろう。今回の来日公演では、毎晩2時間ずつ、4晩連続歌いきってみせたのだから、並大抵のことではない。(さらにいえば、その翌日のインペリテリのライヴにも客演している。)レインボーやマイケル・シェンカー・グループでも素晴らしい作品を残しているグラハムだが、インタビュー中にも登場するザ・マーブルズの「Only One Woman」におけるその歌の美しさは、また格別。そりゃリッチーもオーディションを忘れて聞きほれるのもわかるというもの。もし聴いたことがなかったら、チェックしてみてほしい。そしてまた、アルカトラスのニュー・アルバムにも期待したいところである。

文・取材 川嶋未来

写真クレジット yuki kuroyanagi

———————————————————————————————–

- 発売中

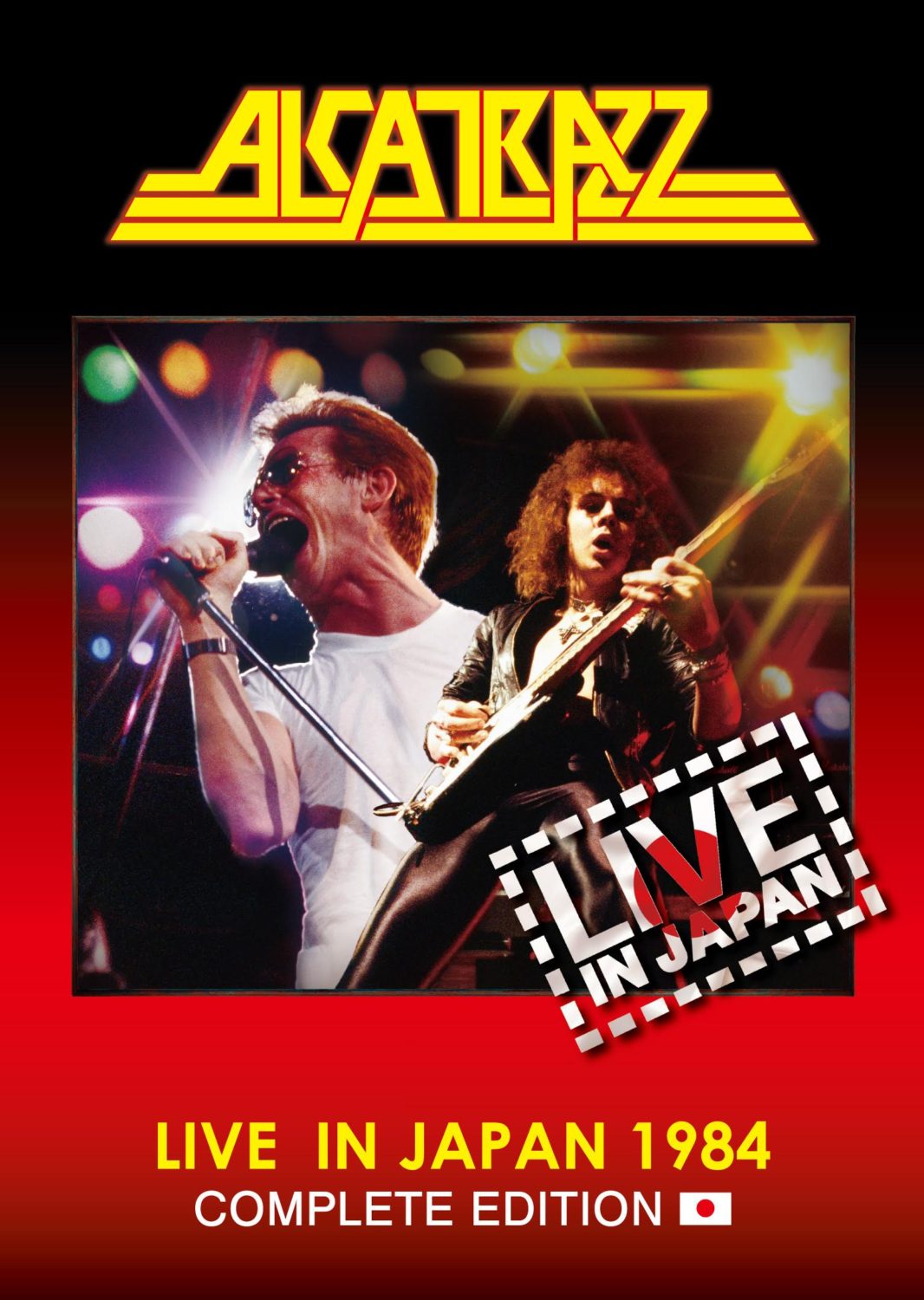

アルカトラス『ライヴ・イン・ジャパン1984〜コンプリート・エディション』

【500セット限定/スーパー・プレミアム・ボックス Blu-ray(またはDVD)】¥20,000+税

【Blu-ray+2CD】¥10,000+税

【DVD+2CD】¥9,000+税

【Blu-ray】¥7,000+税

【DVD】¥6,000+税

【2CD】¥3,800+税

【伊藤政則氏による日本語解説書封入/アートワーク・デザイン:若井望】

【メンバー】

グラハム・ボネット(ヴォーカル)

イングヴェイ・マルムスティーン(ギター)

ゲイリー・シェア(ベース)

ヤン・ウヴェナ(ドラムス)

ジミー・ウォルドー(キーボード)

【収録曲】

- 0オープニング

- トゥ・ヤング・トゥ・ダイ、トゥ・ドランク・トゥ・リヴ

- ヒロシマ・モナムール

- 孤独のナイト・ゲームス

- ビッグ・フット

- アイランド・イン・ザ・サン

- クリー・ナクリー

- 0カミング・バッハ

- シンス・ユー・ビーン・ゴーン

- サファー・ミー

- デザート・ソング

- ジェット・トゥ・ジェット

- イヴィル・アイ

- ギター・クラッシュ

- オール・ナイト・ロング

- ロスト・イン・ハリウッド

- 荒城の月

- サムシング・エルス

アルカトラス『ライヴ・イン・ジャパン1984 -コンプリート・エディション』特設サイト

http://wardrecords.com/page/special/alij1984/

- マイケル・シェンカー・フェスト 最新スタジオ・アルバム

2019年9月20日世界同時発売予定

マイケル・シェンカー・フェスト『レヴェレイション』

【CD+Tシャツ】 GQCS-90733〜4 / 4562387209828 / ¥6,000+税

【CD】 GQCS-90735 / 4562387209835 / ¥2,800+税

【日本盤限定ボーナストラック3曲収録/日本語解説書封入】

【メンバー】

マイケル・シェンカー (ギター)

ゲイリー・バーデン (ヴォーカル)

グラハム・ボネット (ヴォーカル)

ロビン・マッコーリー (ヴォーカル)

ドゥギー・ホワイト (ヴォーカル)

クリス・グレン (ベース)

サイモン・フィリップス (ドラムス)

ボド・ショプフ (ドラムス)

スティーヴ・マン (ギター/キーボード)

ロニー・ロメロ (ゲスト・ヴォーカル/レインボー, DESTINIA)

【CD収録予定曲】

- ロック・ステディ

- アンダー・ア・ブラッド・レッド・スカイ

- サイレント・アゲイン

- スリーピング・ウィズ・ザ・ライト・オン

- ザ・ビースト・イン・ザ・シャドウズ

- ビハインド・ザ・スマイル

- クレイジー・デイズ

- リード・ユー・アストレイ

- ウィ・アー・ザ・ヴォイス (feat. ロニー・ロメロ / レインボー, DESTINIA)

- ヘディッド・フォー・ザ・サン

- オールド・マン

- スティル・イン・ザ・ファイト

- アセンション

《日本盤限定ボーナストラック》

- ドクター・ドクター (ライヴ)〔2017年10月15日 LOUD PARK 17公演〕

- アソート・アタック (ライヴ)〔2017年10月15日 LOUD PARK 17公演〕

- ザ・ビースト・イン・ザ・シャドウズ (feat. 高崎晃 / LOUDNESS)

マイケル・シェンカー・フェスト 特設サイト

http://wardrecords.com/page/special/msf_revelation/